ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Актуальность. Лечение пациентов, страдающих среднетяжёлыми и тяжёлыми формами псориаза, и в настоящее время является серьёзным вызовом в клинической практике. Данная статья посвящена анализу реальной клинической практики лечения бляшечного псориаза, факторам, провоцирующим рецидивы бляшечного псориаза, распространённости тревожно-депрессивных расстройств и оценке качества жизни больных псориазом при использовании различных системных лекарственных препаратов среди пациентов, которые наблюдались в кожно-венерологических диспансерах Центрального Федерального округа в период 2022–2023 гг.

Цель работы. Определить оптимальную лекарственную терапию пациентов с бляшечным псориазом на основе комплексного фармакоэкоэпидемиологического исследования, оценки тревожно-депрессивных расстройств и уровня приверженности к фармакотерапии.

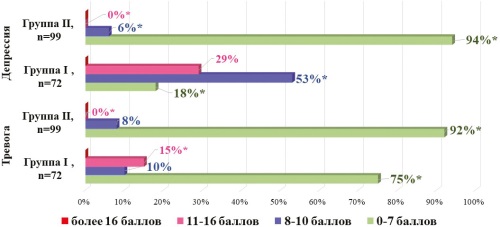

Материалы и методы. Ретроспективный сравнительный анализ медицинской документации 336 больных бляшечным псориазом (L40.0), средней и тяжёлой степени тяжести. Две группы сравнения: I группа — 166 пациентов, получающих лечение метотрексатом, и II группа — 170 пациентов, получающих лечение генно-инженерными лекарственными препаратами. Пациенты анкетировались врачами на комплаентность к терапии. Уровень тревоги и депрессии оценивался по шкале НADS, оценка качества жизни оценивалась по дерматологическому индексу качества жизни — DLQI.

Результаты. Наиболее высокая приверженность к терапии (>80%) была зафиксирована в группе пациентов, находящихся на терапии генно-инженерными лекарственными препаратами, с высоким уровнем тревожности (r=0,202, р<0,05). В группе пациентов со средней приверженностью к применяемой генно-инженерной терапии (30–80%) более высокий уровень тревожности напротив уменьшал приверженность к лечению (r=–0,202, р<0,05); как и среди пациентов средней приверженностью на метотрексате (r=–0,249, р<0,05).

Выводы. Повышенный уровень тревожности у пациентов, находящихся на терапии генно-инженерными препаратами, повышал их приверженность к лечению (r=0,202, р<0,05). Чем худшее качество жизни имели пациенты, находящихся на терапии генно-инженерными препаратами, тем меньше была их приверженность к лечению.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

В Российской Федерации не существует специальных шкал для комплексной оценки удовлетворённости пациентов и восприятия ими полученной консультативной врачебной помощи в амбулаторных условиях.

Цель. Провести валидацию ранее переведённого на русский язык норвежского опросника Patient Experience Questionnaire (PEQ), оценивающего опыт получения пациентами плановой амбулаторной помощи.

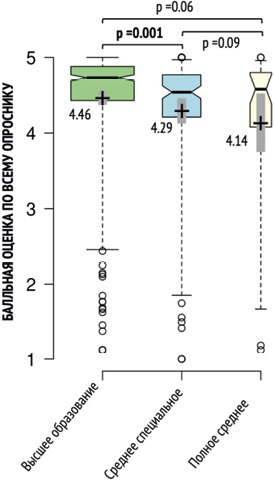

Материалы и методы. Опросник предлагалось заполнить пациентам старше 18 лет в течение 24 часов после посещения врача с помощью перехода по ссылке, содержавшейся в QR [quick response] -коде, напечатанном на медицинском заключении (справке). Проводился анализ конструктной, дискриминантной валидности и надёжности отдельных шкал и всего опросника в целом.

Результаты. Всего заполнили опросник 452 пациента (47,3 % мужчин, медиана возраста 55 [38–68] лет). Было зафиксировано менее 18 % пропущенных ответов. Пропуски были признаны случайными. В основном пациенты имели высшее образование (67,7 %), находились в браке (58 %), а консультативный приём проводила врач-женщина (91,4 %). При проведении конфирматорного факторного анализа факторные нагрузки вопросов были стабильно выше 0,6 единиц, надёжность каждого вопроса, отдельных шкал и всего опросника находилась выше отметки 0,8 единиц. Общая модель опросника соответствовала всем критериям согласия.

Выводы. Подтверждена конструктная, дискриминантная валидность переведённого и модифицированного опросника PEQ. Данный опросник предлагается использовать в повседневной клинической практике и в научных проектах под названием RuPEQ.

В современных условиях пациентоориентированной медицинской помощи качество жизни пациента является одним из важных критериев комплексной оценки состояния пациента и определения эффективности лечения. В данной статье обсуждаются актуальные методологические аспекты оценки качества жизни и других исходов, сообщаемых пациентом, и сложности интерпретации полученных данных в условиях реальной клинической практики. Представлена новая конценция оценки значимых изменений общего состояния пациента в клинических условиях и предложена новая модель исходов качества жизни до и после лечения. Задекларированы понятия «заявленное качество жизни», «индекс достигнутого качества жизни», «заявленный клинический эффект». Оценка заявленного качества жизни пациента и определение индекса достигнутого качества жизни могут быть использованы в практических целях для реализации принципа пациентоориентированности в клинической медицине.

ФАРМАКОНАДЗОР

Актуальность. Синдром Стивенса — Джонсона (ССД) и токсический эпидермальный некролиз (ТЭН) относят к серьёзным нежелательным реакциям (НР) при применении лекарственных препаратов (ЛП). Знание ЛП-триггеров важно для предупреждения НР.

Цель. Изучить структуру противомикробных препаратов, приводящих к развитию ССД и ТЭН.

Методы. Объект исследования — спонтанные сообщения (СС), поступившие в национальную базу «Фармаконадзор» с 01.04.2019 по 31.12.2023 гг. Включались СС о развитии ССД или ТЭН. Проведён анализ подозреваемых ЛП группы J по АТХ классификации.

Результаты. Из 170 включённых СС противомикробные препараты в качестве подозреваемых отмечены в 69, их количество составило 103. 75 ЛП приходилось на антибактериальные (лидировали бета-лактамы, n = 46), 21 — на противовирусные средства.

Заключение. В структуре противомикробных ЛП-триггеров 72,8% являлись антибактериальными, а 20,4% — противовирусными средствами.

Актуальность. Синдром Стивена Джонсона (ССД) и токсический эпидермальный некролиз (ТЭН) — реакции гиперчувствительности, вовлекающие кожные покровы; могут возникать в ответ на приём лекарственных препаратов и характеризуются особенно тяжёлым течением у детей.

Цель. Изучить структуру антибактериальных препаратов (АБП), вовлечённых в развитие ССД и ТЭН в педиатрической популяции.

Методы. Ретроспективное фармакоэпидемиологическое исследование спонтанных сообщений (СС), поступивших в национальную базу данных «Фармаконадзор 2.0» в период с 01.04.2019 по 31.12.2023 гг.

Результаты. Большая часть подозреваемых АБП относилась к β-лактамам (76,0%): пенициллины — 47,4%, цефалоспорины — 52,6%. Реже регистрировались амфениколы (12,0%), макролиды (8,0%) и фторхинолоны (4,0%).

Заключение. Лидирующая группа АБП, вызывающих СД и ТЭН у детей, бета-лактамы.

Актуальность. Риск развития нежелательных лекарственных реакций представляет серьёзную проблему фармакотерапии, здравоохранения и общества в целом. Выявление «сигналов» безопасности в пострегистрационном периоде является важной задачей фармаконадзора. Системы спонтанного репортирования по-прежнему широко используются для идентификации таких сигналов на основе данных реальной клинической практики. Различные статистические методы и алгоритмы были разработаны для этих целей в рамках как частотного, так и Байесовского подхода в статистике. Статистические методы могут использоваться и для анализа факторов риска, обусловленных индивидуальными особенностями пациентов (демографические характеристики, сопутствующие заболевания и сопутствующая терапия). Выявление подгрупп пациентов с высоким риском нежелательных реакций очень важно для персонализации фармакотерапии.

Цель. Рассмотреть проблемы и особенности разработанных другими авторами и опубликованных статистических методов анализа баз данных спонтанных сообщений, что может быть полезно для корректного проведения статистического анализа и интерпретации данных пассивного фармаконадзора.

Методы. В работе мы представили известные и наиболее часто используемые частотные, или классические, методы для проведения корректного статистического анализа спонтанных сообщений. Эти методы выявления «сигнала» и их модификации для анализа влияния факторов пациента относительно просты в понимании, интерпретации и вычислении на основе таблиц сопряжённости 2x2: отношение шансов репортирования (ROR); коэффициент пропорциональности репортирования (PRR), тест на основе нормальной аппроксимации. Были обсуждены также различные подходы к проблеме множественных сравнений в рамках пассивного фармаконадзора.

Результаты. В качестве примера упоминавшиеся выше статистические методы были применены для анализа различий в отношении фактора «пол» для репортирования нежелательной реакции «печеночная токсичность» по данным Российской базы данных фармаконадзора. Эти тесты позволили идентифицировать лекарственные препараты, для которых при анализе печёночной токсичности наблюдалась значительная диспропорциональность в отношении фактора «пол» по сравнению с другими нежелательными реакциями. Результаты всех представленных статистических методов были сопоставимы.

Выводы. Несмотря на многочисленные потенциальные источники систематической ошибки и известные ограничения, большие базы данных спонтанных сообщений остаются широко используемым, эффективным и относительно недорогим подходом пострегистрационного фармаконадзора. С применением корректных статистических методов базы данных спонтанных сообщений представляют собой ценный источник информации для формулирования гипотез, а также для выявления факторов риска и популяций риска.

ФАРМАКОГЕНЕТИКА

Актуальность. Преимущество использования клопидогрела при лечении пациентов с атеросклеротическим поражением сосудов доказано во многих исследованиях, однако, риск развития клинически значимого кровотечения повышен при применении клопидогрела в составе комбинированного лечения.

Цель исследования. Изучить возможную взаимосвязь между носительством полиморфных вариантов гена CYP2C19 и развитием кровотечений у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) ± фибрилляцией предсердий (ФП), получающих клопидогрел в составе двойной антитромботической терапии, после перенесённого острого коронарного синдрома (ОКС).

Материалы и методы. Включено 150 пациентов (медиана возраста 65 [60,75;73] лет), из них 77 человек с ИБС без ФП, принимающие клопидогрел + ацетилсалициловую кислоту; и 73 пациента с ИБС и ФП, принимающие клопидогрел + ривароксабан или апиксабан. Всех участникам проведено генотипирование полиморфных вариантов rs4244285, rs4986893, rs12248560 гена CYP2C19. Период наблюдения составил 16 недель ± 1 день. Информация о кровотечениях получена с помощью опросника MCMDM-1.

Результаты. За период наблюдения кровотечения возникли у 26 (17,3%) пациентов. Самыми частыми являлись носовые кровотечения (42,3%), синяки (30,8%) и кровотечения из полости рта (26,9%). Среди пациентов с кровотечениями в сравнении с теми, у кого подобные события отсутствовали, статистически значимо чаще встречался генотип ТТ по полиморфному варианту rs12248560 гена CYP2C19–19,2 и 3,2% соответственно (р = 0,008), и аналогичный результат получен при анализе группы с ИБС, но без ФП (21,4 против 3,2% соответственно, р = 0,039). Среди пациентов с наличием кровотечений статистически значимо чаще встречались сверхбыстрые метаболизаторы (*17/*17) по сравнению с больными без кровотечений (р = 0,008).

Вывод. Носительство генотипа ТТ по полиморфному варианту rs12248560 (*17) гена CYP2С19 и его сверхбыстрый фенотип (*17/*17) взаимосвязаны с наличием геморрагических событий у пациентов с ОКС, получающих двойную антитромботическую терапию на основе клопидогрела.

ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ

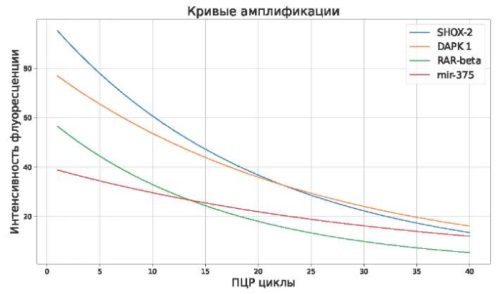

Нефротический синдром характеризуется клиническими проявлениями, включающими протеинурию, гипоальбуминемию, гиперлипидемию и отёки. Гидроторакс, редкое, но серьёзное осложнение, обусловленное усиленной экссудацией жидкости вследствие гипоальбуминемии и изменений в капиллярной пермеабельности. В данном исследовании оценивалось метилирование генов SHOX-2, DAPK1, RAR-beta и Mir-375 у 35 пациентов с нефротическим синдромом и гидротораксом с экстракцией ДНК из плевральной жидкости и мочи. Метилирование определялось методом ПЦР в режиме реального времени. Результаты ПЦР показали отсутствие метилирования генов SHOX-2, RAR-beta, DAPK1 и Mir-375. Кривые амплификации демонстрировали экспоненциальный рост сигнала и стабильное плато, указывая на успешную амплификацию ДНК. Отсутствие метилирования подтверждало высокую специфичность метода для обнаружения неметилированных последовательностей. Эти результаты подчёркивают необходимость дальнейших исследований для понимания эпигенетических механизмов и разработки новых терапевтических подходов, направленных на модуляцию метилирования ДНК и восстановление нормальной регуляции генов.

Актуальность. Элиминация вируса гепатита С является одной из основных задач для инфекционистов.

Цель: оценить эффективность и безопасность терапии хронического гепатита С (ХГС) препаратом глекапревир/пибрентасвир (ГП) у больных с сопутствующими заболеваниями.

Методы. Проанализированы результаты терапии ХГС у 153 пациентов из 4 групп: без сопутствующих заболеваний, с гипертонической болезнью (ГБ), с ГБ и сахарным диабетом (СД), с циррозом печени (ЦП).

Результаты. Различий в эффективности лечения ХГС у пациентов всех групп сравнения не выявлено. У пациентов с СД через 2 месяца терапии ХГС произошло снижение уровня глюкозы в крови на 6,3%.

Заключение. Терапия ХГС препаратом ГП эффективна для пациентов без сопутствующих заболеваний, с ГБ, СД и компенсированным ЦП. Пациентам с СД после лечения ХГС необходима консультация эндокринолога для коррекции сахароснижающей терапии.

Актуальность. Клиническое течение, подходы к терапии и исходы внебольничной пневмонии (ВП) зачастую зависят от микроциркуляторных нарушений. Значительная распространённость в популяции гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) обусловливает её частое сочетание с ВП. Изучение патогенетических основ сочетанного тече- ния ВП у лиц с ГЭРБ, в т.ч. системы микроциркуляции, может нацелить на пути коррекции и повысить эффективность проводимой терапии.

Цель. Изучить показатели системного воспаления и макрогемодинамики у пациентов с ВП, сочетанной с ГЭРБ.

Материал и методы. Под наблюдением находились 123 больных, в т. ч. с ВП нетяжёлого течения без признаков ГЭРБ (I группа) — 38, с ВП и ГЭРБ — 49 (ІІ группа), 36 больных с ГЭРБ без ВП — ІІІ группа. Всем больным с ВП, наряду с традиционными исследованиями, в крови определяли концентрации С-реактивного белка (СРБ), мозгового натрийуретического пептида (МНУП), проводили эхокардиоскопию (ЭхоКС) с определением конечных систолического (КСО) и диастолического (КДО) объёмов левого (ЛЖ) и правого желудочков (ПЖ), скорости кровотока на уровне лёгочной артерии (Vmax ЛА), градиентов давления Δ Рmax на уровне трикуспидального клапана (ТК), ЛА, времени изоволюмической релаксации ЛЖ (IVRT). Контрольные значения показателей получены от 34 практически здоровых доноров.

Результаты. У всех больных ВП в начале терапии наблюдались интоксикационный и респираторный синдромы, на рентгенограмме диагностировалась пневмония. У больных ІІ и ІІІ группы были характерные симптомы ГЭРБ. В анализе крови у всех пациентов с ВП отмечался лейкоцитоз. Исходная концентрация СРБ в І группе была в 5,2; во ІІ группе — в 7,7, в ІІІ группе — в 1,2 раза выше, чем в норме. Начальная концентрация МНУП во всех группах не отличалась от контрольной. К выписке у всех больных показатели СРБ снизились: однако, во ІІ группе остались выше, чем у здоровых, в 2,6 раза (p < 0,05) и выше, чем в І группе, в 1,3 раза (р < 0,05). Перед выпиской уровень МНУП во II группе повысился в 1,2 раза по сравнению с исходным, в I группе, у здоровых лиц и у больных ІІІ группы. При анализе показателей ЭхоКС у больных ІІ группы было выявлено достоверное увеличение исходных показателей КДО ЛЖ, КСО ЛЖ, снижение ФВ и IVRТ. После лечения существенной динамики объёмных и скоростных показателей у больных ІІ группы не отмечено, у пациентов I группы остались несколько сниженными градиенты давления на уровне ТК и ЛА.

Заключение. Повышение уровня СРБ у пациентов с ГЭРБ характеризует низкоинтенсивное воспаление, которое потенцирует системное воспаление у больных с ВП, сочетанной с ГЭРБ, и сопровождается повышением МНУП.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВ

Актуальность. Проблема антибиотикорезистентности включает необоснованное использование топических антибактериальных средств.

Цель: изучить частоту применения топических и системных антибактериальных препаратов среди взрослых, имеющих симптомы заболеваний ЛОР-органов за последние 6 месяцев и роль врача в назначении антибактериальных препаратов.

Методы: онлайн анкетирование взрослых. Проанализированы данные опроса 111 респондентов старше 18 лет. Выделена группа (61 из 111) респондентов (54,96%), испытывающих симптомы заболевания ЛОР-органов и использующая лекарственные препараты за 6 месяцев до проведения опроса.

Результаты: 31,15% респондентов принимали системные антибиотики. Из всех опрошенных, получавших системно антибактериальный препарат, лишь 14 человек из 19 (73,68%) принимали его по назначению врача, 1 (2,38%) по рекомендации фармацевта. При этом все топические антибактериальные препараты — 4 случая (6,6%) респонденты использовали без рекомендации врача или фармацевта.

Заключение. Распространённость применения топических антибактериальных препаратов при лечении заболеваний верхних дыхательных путей среди исследуемой группы лиц небольшая, однако высока частота их использования без назначения специалиста.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

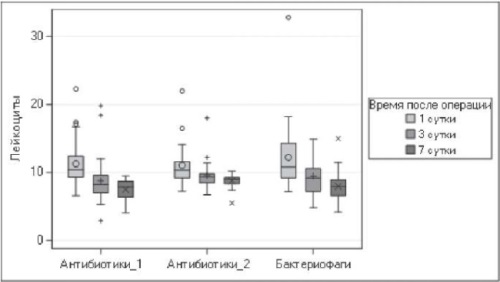

Актуальность. Учитывая рост антибиотикорезистентности возбудителей урологической инфекции к антимикробным препаратам, одной из актуальных проблем является поиск альтернативных методов антимикробной профилактики инфекционно-воспалительных осложнений после оперативных вмешательств, а также адекватный режим терапии в послеоперационном периоде. Альтернативным методом лечения и профилактики инфекционно-воспалительных уро- логических заболеваний являются препараты бактериофагов.

Цель: определить эффективную методику предоперационной антимикробной профилактики инфекционно-воспалительных осложнений у пациентов с камнями почек, подвергнутых перкутанной нефролитотрипсии (ПНЛТ).

Методы. В исследование вошли 90 пациентов с коралловидными или множественными крупными камнями по- чек, которым была выполнена ПНЛТ. До ПНЛТ всем пациентам проводили бактериологический анализ мочи с це- лью определения чувствительности не только к антибиотикам, но и к препаратам бактериофагов. Кроме того, забор мочи для дальнейшего микробиологического культурального исследования брали во время пункции лоханки почки, на 3-и и 7-е сутки после ПНЛТ. В зависимости от методики периоперационной профилактики сформировано три группы по 30 человек. Пациентам 1-й группы назначали ципрофлоксацин 1000мг внутривенно капельно в течение всей операции, затем внутривенно капельно по 1000мг 1 раз в день в течение 3–5 дней. Пациенты 2-й группы получали одну дозу цефотаксим+сульбактам (1,0+0,5) за 2 ч до оперативного вмешательства внутримышечно однократно. В 3-й группе пациенты получали пиобактериофаг 40 мл поливалентный, очищенный перорально за 1 ч до оперативного вмешательства и по 40 мл 3 раза в день перорально в течение 3–5 дней после операции.

Результаты. Во всех трёх группах оценивали развитие инфекционных осложнений у пациентов: острого пиелонефрита, синдрома системной воспалительной реакции (ССВР) или уросепсиса. Ни в одной из групп в раннем послеоперационном периоде не зарегистрировано серьёзных инфекционно-воспалительных осложнений. Отмечено развитие ССВР после ПНЛТ на 1–3-и сутки после операции (у 26,6, 20 и 20% пациентов 1-й, 2 и 3-й групп соответственно). Одна- ко к 4–7-м суткам после ПНЛТ отмечена нормализация показателей крови (лейкоциты, палочкоядерные нейтрофилы), температуры и общего самочувствия.

Заключение. Показана одинаковая эффективность разных режимов антимикробной профилактики инфекционно-воспалительных осложнений после ПНЛТ. Препараты бактериофагов эффективны и могут использоваться для профилактики инфекционно-воспалительных осложнений после ПНЛТ. Развитие ССВР после ПНЛТ на 1–3-и сутки после операции нельзя соотносить только с использованными антимикробными препаратами и методом их введения (внутривенно, внутримышечно и перорально). Скорее всего, развитие ССВР связано больше с операционной травмой.

Улучшение клинических исходов новорождённых с внутрибольничными инфекциями требует проведения микробиологического мониторинга для своевременного начала соответствующей эмпирической терапии. В рамках нашего исследования мы проанализировали структуру патогенов, вызывающих внутрибольничные инфекции в отделениях реанимации и интенсивной терапии новорождённых, а также оценили устойчивость этих патогенов к антибактериальным препаратам. В общей сложности нами было проанализирован 4891 образец, взятый у новорождённых. Грамположительная микрофлора была обнаружена в 55,9% образцов, грамотрицательная — 44,1%. Анализ резистентности к антибиотикам показал высокую устойчивость стафилококков к препаратам пенициллинового ряда. В свою очередь, грамотрицательные микроорганизмы сохраняли чувствительность к большинству групп антибактериальных препаратов.

ISSN 2618-8473 (Online)