ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ФАРМАКОЭКОНОМИКА

Введение. Мукополисахаридоз I типа (МПС I типа) характеризуется значительной клинической гетерогенностью в отсутствии специфических симптомов, что обусловливает трудности его своевременной диагностики. Углубленный скрининг на МПС I типа у детей направлен на раннее выявление и своевременное назначение жизнеспасающей ферментзаместительной терапии.

Целью настоящего исследования была клинико-экономическая оценка целесообразности скрининга на МПС I типа у детей групп риска.

Материалы и методы. Разработана модель для оценки социально-экономического бремени МПС I типа с расчётом затрат на лечение как диагностированных, так и недиагностированных пациентов из групп риска (гепатомегалия и спленомегалия, юношеский [ювенильный] артрит, грыжа паховая и пупочная, кифоз (кифосколиоз), остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночника) с учётом популяции по каждой группе. Определены с позиции «Общество»: прямые медицинские (затраты на фармакотерапию, амбулаторное наблюдение, плановое стационарное лечение, лечение осложнений в круглосуточном/дневном стационаре, трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток; прямые немедицинские (выплаты пособий по инвалидности); непрямые (расходы, связанные со снижением или утратой трудоспособности одного из родителей по уходу за ребенком-инвалидом).

Результаты. Средневзвешенные затраты на 1 диагностированного пациента с мягкими формами МПС I с учётом стоимости селективного скрининга составили 405 974,22 руб., что на 184 421,85 руб. меньше, чем на 1 недиагностированного пациента. Ведение и лечение пациентов с мягкими формами МПС I типа позволит в течение одного года сэкономить до 17,7 млн руб., что в свою очередь даст возможность дополнительно провести скрининг у 705 детей групп риска. С учётом размера популяции пациентов с недиагностированными мягкими формами МПС I типа, в настоящее время расходы на данную группу составляют 56,7 млн руб., при этом «перерасход» бюджетных средств при несвоевременной диагностике МПС I типа для этой когорты детей составляет около 22,6 млн руб. в год.

Выводы. Селективный скрининг у детей из группы риска по МПС I типа экономически оправдан и будет способствовать своевременному началу лекарственной терапии для предупреждения инвалидизации и развития осложнений.

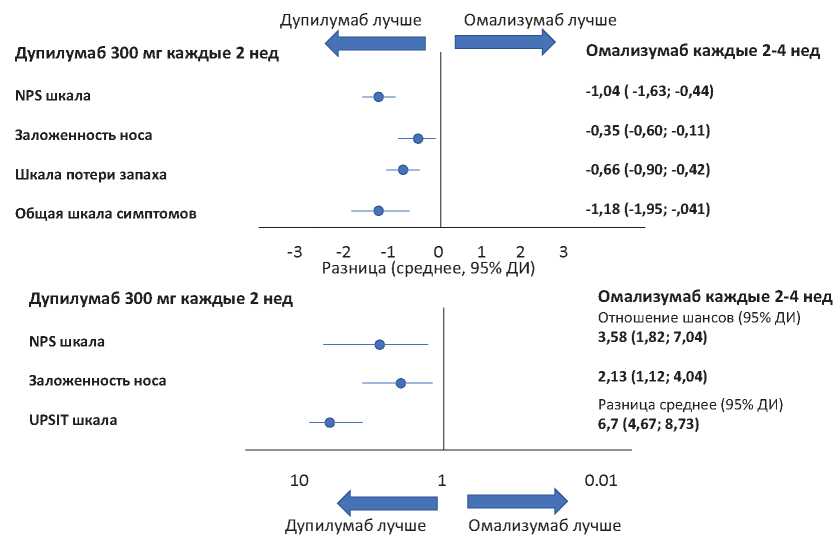

Полипозный риносинусит (ПРС) считается одним из самых распространённых сопутствующих бронхиальной астме (БА) заболеваний, осложняющих её течение, и рассматривается как фактор риска тяжёлой БА (ТБА). Перспективным препаратом для лечения как ПРС, так и ТБА, является дупилумаб, существенно снижающий число обострений и предупреждающий необходимость оперативного лечения. Экономические аспекты применения дупилумаба при сочетании ПРС и ТБА ранее не изучались. Поэтому целью данного исследования была оценка социально-экономического бремени ПРС в сочетании с ТБА в РФ и влияния на него дупилумаба.

Материалы и методы.

Определены прямые медицинские (лекарственные, стоимость медицинских услуг, включая амбулаторное и стационарное лечение, в том числе с оперативным вмешательством, с учётом обострений в течение года) и немедицинские (оплата временной и стойкой утраты трудоспособности), а также непрямые затраты (потери ВВП) при ПРС + ТБА. Ведение пациента с ПРС + ТБА определено на основании опроса экспертов различных регионов РФ. Произведено моделирование затрат на всю расчётную популяцию больных с позиции «Государство» восходящим подходом.

Результаты. Затраты на ведение 1 пациента с ПРС составили 234 217,71 руб. в год. Средневзвешенные затраты на 1 пациента с ПРС + ТБА составили 1 881 883,39 руб., причём значительная часть приходится на непрямые затраты. Применение дупилумаба позволит снизить затраты на 1 пациента с ПРС + ТБА до 1 593 162,87 руб. (на 15,3 %) в год. Анализ размера популяции ПРС + ТБА выявил, что потенциальное число пациентов может составлять 39 тыс. человек. Общее экономическое бремя ПРС в сочетании с ТБА оценено в 1,7 млрд руб. Применение препарата дупилумаб у зафиксированного в регистре числа пациентов с ПРС + ТБА позволит снизить экономическую нагрузку на бюджет на 259 млн руб. в год. Анализ показал, что скрытое экономическое бремя сочетанной патологии ПРС + ТБА может достигать 73,4 млрд руб. (для всей расчётной / смоделированной когорты больных ПРС + ТБА), в таком случае применение препарата дупилумаб у целевой когорты пациентов позволит сэкономить до 11,3 млрд руб. в год.

Заключение. Сочетанная патология ПРС + ТБА характеризуется существенным социально-экономическим бременем, которое возможно снизить за счёт внедрения в практику современных иммунобиологических препаратов, в частности дупилумаба.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕКАРСТВ

Введение любого лекарственного средства (ЛС) потенциально ассоциировано с риском развития нежелательных реакций (НР), частота возникновения которых в развитых и развивающихся странах оценивается в 6,3 (3,3—11,0) и 5,5 % (1,1—16,9) соответственно. Многие НР повышают смертность и/или заболеваемость и/или становятся причиной возникновения клинических проявлений, требующих обращения пациента за медицинской помощью или госпитализации. Был введён специальный термин — «лекарственно индуцированные заболевания» (англ. druginduced diseases). Продукты питания могут взаимодействовать с ЛС и повышать риски развития НР, в том числе серьёзных НР. Приём как пищи в целом, так и определённых продуктов питания одновременно с некоторыми лекарствами может влиять на общую биодоступность, фармакокинетику, фармакодинамику и терапевтическую эффективность лекарств за счёт изменений абсорбции и метаболизма ЛС. Ярким примером влияния пищи на фармакокинетический профиль ЛС является изменение биодоступности ингибитора тирозинкиназы лапатиниба: по сравнению с приёмом натощак биодоступность лапатиниба в разовой дозе 1 500 мг после приёма его вместе с высококалорийной стандартной пищей увеличивается в среднем на 325 % — в 4,25 раза. Другими словами, концентрация препарата в сыворотке крови после приёма одной таблетки одновременно с пищей сопоставима с приёмом 4 таблеток натощак. В настоящее время отсутствуют рекомендации по выбору режима дозирования ЛС в зависимости от качественного и количественного состава пищи, а также учитывающего потенциальные взаимодействия с компонентами пищи, хотя данные рекомендации крайне необходимы пациентам и специалистам практического здравоохранения. В связи с этим в данной статье суммированы имеющиеся на момент написания в открытых источниках данные, касающиеся влияния продуктов питания на абсорбцию и метаболизм ЛС, а также описаны возможные механизмы взаимодействия.

Введение. Фармакокинетические генетические факторы являются прогностически значимыми при назначении антипсихотиков взрослым пациентам. В настоящее время отмечается недостаток исследований, проведённых на подростках с острым психотическим эпизодом.

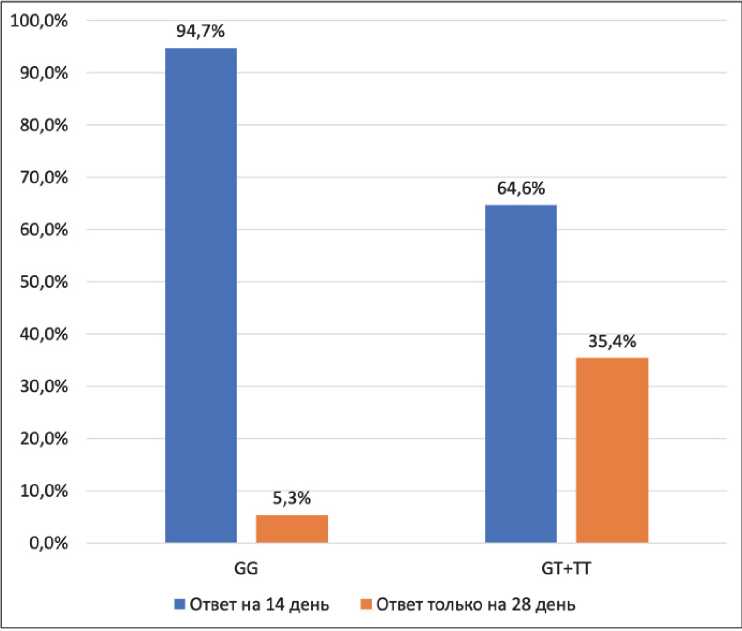

Цель. Выявить возможные ассоциации полиморфных вариантов генов CYP2D6, CYP3A4/5 и ABCB1 с эффективностью и безопасностью фармакотерапии у подростков с острым психотическим эпизодом в течение 28 дней.

Материалы и методы. В исследование были включены 68 подростков с установленным диагнозом «острое полиморфное психотическое расстройство» на момент поступления (F23.0-9 по МКБ-10). Все пациенты получали антипсихотик в качестве основной терапии. Наблюдение за пациентами проводилось в течение 28 дней. Эффективность антипсихотиков оценивалась при помощи шкал Children’s Global Assessment Scale (CGAS), Positive and Negative Symptoms Scale (PANSS), Clinical Global Impression Severity (CGI-S) and Improvement (CGI-I). Безопасность фармакотерапии оценивалась по шкалам UKU Side Effects Rating Scale (UKU SERS), Sympson-Angus Scale (SAS), Barnes Akathisia rating scale (BARS). Определение полиморфных вариантов генов CYP3A4*22 (rs2740574), CYP3A5*3 (6986A>G, rs776746), CYP2D6*4, *9, *10 (rs3892097, rs4986774, rs1065852), ABCB1 1236C>T (rs1128503), 2677G>T/A (rs2032582), 3435C>T (rs1045642) осуществлялось методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени.

Результаты. Носители ABCB1 2677G>T/A значимо реже демонстрировали ответ на фармакотерапию согласно шкале PANSS на 14-е сутки по сравнению с гомозиготами GG (64,6 % vs. 94,7 %; p=0,014). Носители полиморфного варианта ABCB1 3435C>T отличались более высоким общим баллом шкалы UKU SERS на 14-е сутки по сравнению с носителями генотипа CC (9,21±5,95 vs. 5,1±4,48; p=0,037). У пациентов с «промежуточным» метаболизмом CYP2D6 чаще отмечено уменьшение длительности сна (13,6 % vs. 0 %; p=0,031). С сухостью во рту чаще ассоциировались полиморфные варианты ABCB1 2677G>T/A (51 % vs. 15,8 %; p=0,012) и 3435C>T (46,6 % vs. 10 %; p=0,039). Также у носителей ABCB1 3435C>T чаще наблюдалось ортостатическое головокружение (34,5 % vs. 0 %; p=0,028).

Заключение. Носительство полиморфного варианта ABCB13435C>T ассоциировано с большей эффективностью фармакотерапии острого психотического эпизода у подростков через 28 дней, но вместе с тем повышает риск нежелательных реакций в первые 2 недели лечения. Полиморфный вариант ABCB1 2677G>T/A связан с повышением риска нежелательных реакций, а также с меньшей редукцией психотической симптоматики на 14-й день приёма фармакотерапии.

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ

В реальной клинической практике приверженность пациентов с фибрилляцией предсердий (ФП) к оральным антикоагулянтам (ОАК) остаётся на низком уровне, несмотря на наличие клинических рекомендаций. Оценка факторов, влияющих на соблюдение режима приёма ОАК, и разработка стратегий по его улучшению является важной задачей.

Цель. Оценить приверженность больных ФП к назначенной антикоагулянтной терапии на амбулаторном этапе лечения.

Методология. Объектом исследования являлись 165 больных ФП, находившихся на лечении

в специализированном кардиологическом отделении одной из муниципальных больниц г. Саратова или получавших амбулаторное лечение у врача-кардиолога в кардиологическом диспансере с февраля 2018 по декабрь 2019 г. Через 3, 6, 12 месяцев с пациентами устанавливался телефонный контакт, в ходе которого заполнялась анкета, в которой отражалась получаемая на тот момент антикоагулянтная терапия, проводилась оценка приверженности с применением опросника Мориски-Грина, фиксировались ответы пациентов о причинах пропуска или прекращения приёма ОАК.

Результаты. Через 3 мес. наблюдения 16,6 % больных ФП заменили приём ОАК антиагрегантами, 16 % отказались от антитромботической терапии. Приверженными к терапии ОАК были признаны 43,1 % больных ФП. Через 6 мес. антиагреганты принимали 24,5 % (p<0,05), 11,9 % прекратили приём антитромботических препаратов; приверженными терапии ОАК были 30,8 % больных (p<0,05). Через 12 мес. замену ОАК антиагрегантами произвели 29,5 % больных ФП, 7,6 % не принимали антитромботические препараты; 31,8 % больных ФП являлись приверженными к приёму ОАК. Наиболее частыми причинами снижения приверженности к терапии ОАК являлись стоимость данных препаратов, непонимание значения приёма ОАК при ФП и отсутствие ощутимого эффекта от приёма ОАК.

Заключение. На амбулаторном этапе лечения отмечался недостаточный уровень приверженности больных ФП к терапии ОАК.

ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

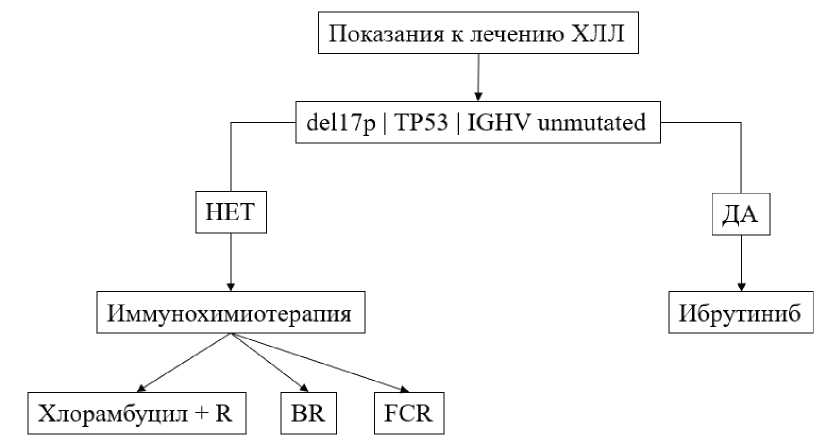

Современная стратегия лечения хронического лимфолейкоза (ХЛЛ) базируется на стратификации больных на группы генетического риска с использованием таких предикторов, как del(17p), мутация гена TP53 и мутационный статус генов вариабельного региона иммуноглобулинов. Наличие неблагоприятных предикторов является основанием для назначения новых таргетных препаратов, таких как ибрутиниб, вместо стандартной иммунохимиотерапии. В то же время полное генетическое тестирование не всегда возможно на этапе выбора первой линии терапии для всех пациентов, а эффект от того или иного лечения всегда имеет вероятностный характер. Решение о лечении в условиях неопределённости оптимальной стратегии, различного генетического риска и ответа на терапию можно описать с помощью методов теории игр. В представленной работе описана модель взаимодействия природы (заболевания) и человека (врача) на протяжении лечебного процесса, в рамках которой рассмотрено несколько различных сценариев терапии.

Целью исследования являлся поиск и доказательство оптимальной стратегии лечения, которая бы обеспечила максимально вероятную пятилетнюю беспрогрессивную выживаемость (БПВ) больного ХЛЛ. В качестве критерия оптимального решения использовали критерий Байеса — Лапласа. Доказано, что стратегия стратифицированного подхода к первой линии терапии больных ХЛЛ в зависимости от генетических предикторов более выигрышна («выигрыш» 71 %) по сравнению с назначением всем пациентам иммунохимиотерапии схемами флюдарабин + циклофосфан + ритуксимаб («выигрыш» 45 %) и бендамустин + ритуксимаб («выигрыш» 32 %). Однако оптимальной стратегией лечения больных ХЛЛ в условиях недостатка информации о генетических рисках пациента является терапия ибрутинибом для всех без исключения пациентов («выигрыш» 73 %). Описанный подход к анализу и оптимизации терапии ХЛЛ может использоваться в качестве метода формализации лечебных стратегий онкогематологических заболеваний и применяться в автоматизированных системах поддержки принятия врачебных решений.

Цель: определить факторы, влияющие на результаты оценки технологий здравоохранения (ОТЗ).

Методы. Настоящий анализ проведён на основе ранее выполненных клинико(фармако)-экономических исследований в Республике Беларусь. Основными методами анализа данных для включения в настоящую публикацию были анализ стоимость болезни, анализ «затраты-эффективность», анализ «затраты-полезность». Исследования проводились в период с 2010 по 2021 г. Все значения затрат представлены в долларах США ($) с учётом курсовых значений на момент их выполнения. Диапазоны представлены как максимальные и минимальные значения.

Результаты. Выполнен анализ влияния стадии заболевания, условий оказания медицинской помощи, формы выпуска для лекарственных средств (ЛС), возраста целевой популяции для применения медицинской технологии (МТ), источника информации о цене МТ на результаты процедуры ОТЗ. Выполнена оценка соотношения результатов анализа стоимости болезни для реализации клинического протокола и возможностей системы здравоохранения (стабильная стенокардия, сахарный диабет 2-го типа), а также для ряда особых МТ (гемофилия А; постинсультная спастичность; мантийно-клеточная лимфома; хронический лимфоцитарный лейкоз; хронический миелоидный лейкоз; рак лёгкого).

Заключение. Можно сделать вывод о необходимости чётких формулировок целей и задач на этапе формирования дизайна исследования с учётом влияния позиции исследователя, источника информации о цене МТ, выбранной популяции, формы выпуска (для ЛС), условий оказания медицинской помощи на основные клинико-экономические показатели и на последующую интерпретацию результатов ОТЗ.

Распространённость сахарного диабета в РФ возрастает. Это тяжёлое хроническое заболевание, которое вызывает как непосредственное снижение качества жизни, так и ухудшение течения других заболеваний. Это делает важной оценку компенсации пациентов с сахарным диабетом и понимание клинико-экономических свойств используемого для скрининга уровня глюкозы крови оборудования, в частности портативных глюкометров. На данный момент на территории РФ уже выполнялись исследования клинико-экономических свойств портативных глюкометров, однако прошлые исследования не включали современные высокоточные глюкометры. Таким образом, оценка клинико-экономических особенностей современных глюкометров, а также учёт реальной практики контроля уровня глюкозы в российских ЛПУ представляют интерес.

Цель. Оценка клинико-экономических свойств современных глюкометров бренда OneTouch и особенностей их применения в условиях ЛПУ.

Методология. Настоящее исследование проводилось с точки зрения системы здравоохранения РФ. В качестве целевой популяции использовалась виртуальная когорта пациентов, составившая 100 человек. Учитывались прямые медицинские затраты, а именно затраты на расходные материалы для оборудования (включая калибровочный материал для лабораторных комплексов), заработная плата сотрудника (с учётом числа вовлечённых сотрудников на основании опросов для оценки реальной клинической практики). Известно, что современные глюкометры обладают достаточно высокой точностью для рутинного контроля и предварительного скрининга заболевания и не уступают лабораторным комплексам; соответственно, основным инструментом клинико-экономического анализа выступал анализ минимизации затрат.

Результаты. Основные результаты клинико-экономического анализа и анализа реальной практики мониторинга уровня глюкозы крови в госпитальной практике показали, что не все лечебные учреждения реализуют тандемное использование лабораторных комплексов и глюкометров, однако тандемное использование является наиболее распространённой практикой. Анализ минимизации затрат показал, что тандемное использование является наиболее экономически привлекательной практикой и обеспечивает экономию средств ЛПУ.

Выводы. Клинико-экономическое исследование, включавшее анализ затрат и анализ минимизации затрат, показало, что схема с тандемным использованием лабораторных комплексов и современных глюкометров обладает существенным экономическим преимуществом (более 60 % за 5 лет). Анализы чувствительности подтвердили устойчивость полученного результата. Данные результаты подчёркивают важность донесения преимуществ современных глюкометров до организаторов здравоохранения, так как ещё более широкое внедрение данной технологии в медицинскую практику является не только клинически рациональным, но и экономически оптимальным.

ISSN 2618-8473 (Online)