ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Со страниц нашего издания мы стараемся донести самые последние данные о профиле безопасности и экономической эффективности использующихся в реальной практике препаратов.

ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

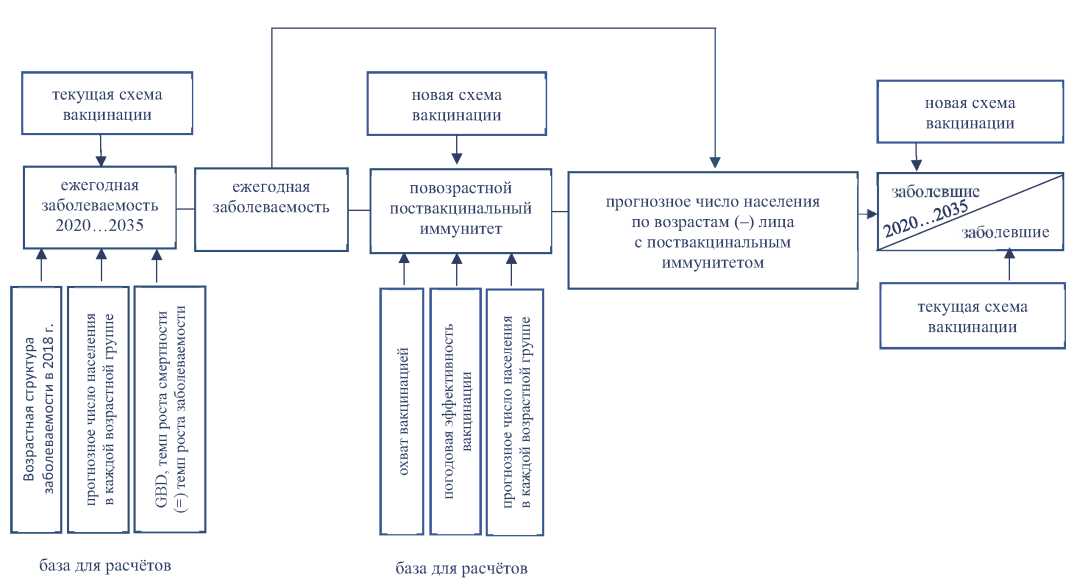

Менингококковая инфекция (МИ) является одной из самых тяжёлых по клиническим проявлениям и их последствиям. В современных условиях наиболее действенной мерой борьбы с тяжёлыми формами МИ является специфическая профилактика, способная снизить как заболеваемость, инвалидизацию, так и экономическое бремя заболевания. Целью работы является определение потенциальных выгод общества при введении в национальный календарь профилактических прививок (НКПП) вакцины против менингококковой инфекции серогрупп A, C, W, Y, полисахаридной, конъюгированной у детей в возрасте 9 и 12 месяцев. Материалы и методы. Построение имитационной динамической прогностической математической модели для расчётов эпидемиологических последствий включения вакцинопрофилактики МИ в НКПП. На основе модели проведены экономические расчёты. Учтены расходы на вакцинацию с учётом прогнозной численности детей в возрасте до 1 года, рассчитан монетарный эквивалент предотвращения экономического ущерба общества при включении в НКПП вакцинации детей в 9 и 12 месяцев. Результаты. Вакцинация снижает число смертельных исходов на 58–60 %. Наиболее заметное снижение смертности после вакцинации ожидается у детей до 5 лет. Соотнесение суммарных эпидемиологических выгод, выраженных в годах предотвращённых лет потерянной жизни, с прогнозной стоимостью статистического года жизни даёт следующие результаты: уже начиная с 1-го года вакцинации детей общество получит почти 6,5 млрд руб. монетарного выигрыша в метриках сохранённых лет жизни. Всего за 10 лет после вакцинации он может составить более 70 млрд руб. Заключение. Расходы на вакцинопрофилактику четырёхвалентной конъюгированной вакциной против менингококковой инфекции детей первого года жизни при определённых условиях экономически оправданы в сопоставлении с монетарным эквивалентом общественного выигрыша от включения вакцинации против менингококковой инфекции в НКПП.

ИССЛЕДОВАНИЯ РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Летальность в отделении интенсивной терапии является одной из важнейших метрик качества медицинской помощи. Цель исследования — создание модели прогноза летальности для пациентов с заболеваниями крови с использованием метода логистической регрессии и описание условий его применения при анализе данных. В исследование включили 202 пациента в возрасте от 19 до 82 лет (медиана — 57 лет), из них — 112 (55 %) мужчин и 90 (45 %) женщин. Статистический анализ проводился с использованием языка программирования R (версия 3.4.2). Вероятность смерти в отделении интенсивной терапии равнялась 33 % (67 из 202 пациентов), шансы — 0,496 (67/135). Согласно полученной модели снижение уровня тромбоцитов у пациента в 2 раза повышает шансы смерти в отделении интенсивной терапии на 31 %, или в 1,3 раза, снижение уровня общего белка в 2 раза — увеличивает шансы смерти в 11 раз, а любое нарушение сознания по шкале Глазго — почти в 20 раз при условии, что остальные переменные не изменяются. Чувствительность модели равнялась 82,3 %, специфичность — 80 %, точность — 81,6 % (95 % ДИ 67,9–91,2 %). Общая точность модели оказалась выше существующих шкал прогноза летальности qSOFA и MEWS, несмотря на простой метод анализа данных. Исследования в данной области необходимо продолжать.

На данный момент золотым стандартом для представления доказательств эффективности и безопасности лекарственных препаратов являются рандомизированные контролируемые исследования (РКИ). В случае невозможности рандомизации и создания внутренней контрольной группы применяют альтернативные методы сбора доказательств, например использование так называемых внешних контрольных групп, созданных в том числе на основании данных реальной клинической практики (real world data (RWD)). Рост количества исследований с использованием RWD и внешнего контроля чётко прослеживается в онкологии, где классически существуют проблемы с рандомизацией. Между тем такая тенденция вызывает обеспокоенность и требует лучшего понимания приемлемости использования внешних контрольных групп и валидации RWD.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Резюме. Современный ритм жизни оказывает негативное влияние на образ жизни человека. Ежедневные стрессогенные факторы, тревожность, нарушение сна способствуют распространению вредных привычек и избыточному потреблению сахаров, которое в сочетании с гиподинамией приводит к увеличению массы тела и ожирению, а впоследствии развитию целого ряда ассоциированных с ним заболеваний. Методы. С помощью специально разработанной анкеты, включающей вопросы о питании, вредных привычках, физической активности, психологическом статусе, проведено прямое, добровольное анкетирование 120 социально активных, трудоспособных мужчин и женщин. Риск развития сахарного диабета оценивался по шкале FINDRISK, также выполнялось измерение роста, массы тела, окружности талии и вычислялся индекс массы тела. Результаты. Подавляющее большинство респондентов (72,5 %) отметили тот или иной недостаток в своем образе жизни. Больше половины лиц женского и мужского пола (всего 57,5 % участников) ведут малоподвижный образ жизни. В пищевом рационе выявлено повышенное потребление сахаров, 18,33 % участников еженедельно употребляют фастфуд, среди мужчин отмечено недостаточное потребление свежих овощей и фруктов. Анализ вредных привычек показал, что курят 15,83 % респондентов, 15 % (большинство мужчины) употребляют энергетические напитки, 5 % опрошенных злоупотребляют алкоголем. Нарушения сна широко распространены у лиц обоих полов (в целом 55 %), тревожность — в основном среди женщин (51,76 %), депрессивный фон наиболее часто регистрировался у потребителей энергетических напитков (66,67 %). Недостаточная осведомлённость о рациональном питании отмечена у обоих полов. При постановке задач по коррекции образа жизни выявлена многозадачность (более трёх задач у 20 % муж чин и 21,18 % женщин) и высокое ожидание от достижения результатов. Выводы. Результаты исследования высвечивают многочисленные факторы риска в образе жизни социально активных лиц обоих полов, которые без своевременной коррекции могут привести к развитию целого ряда серьёзных заболеваний.

ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Введение. Рак лёгкого является одной из основных причин смертности от онкологических заболеваний как в России, так и в большинстве стран мира. Достаточно большой проблемой остаётся поздняя выявляемость данного заболевания в связи с его бессимптомным течением. Цель. Цель нашего исследования — проследить медицинский путь больного немелкоклеточным раком лёгкого (НМРЛ) от момента установления диагноза. Материалы и методы. Для анализа потребовалось объединение сведений из популяционного ракового регистра (ПРР) Северо-Западного федерального округа Российской Федерации (СЗФО РФ) и Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФ ОМС) Санкт-Петербурга. Дополнительно была проанализирована информация по медицинским услугам, оплаченным Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (ФФОМС), за высокотехнологичную медицинскую помощь. Результаты. На сегодняшний день ни одна медицинская система не позволяет проанализировать и полностью выстроить хронологию лечения онкологического больного. Для анализа были использованы данные с 2011 по 2020 год. В результате составлена карта полученной медицинской помощи более чем у 8 тыс. пациентов с диагнозом ррак НМРЛ. Анализ проводился на основании данных о больных НМРЛ, зарегистрированных в Санкт-Петербурге. Выводы. Для построения госпитальной модели пациента больного НМРЛ с целью рационального распределения медицинских затрат и адаптации системы здравоохранения к изменениям в структуре заболеваемости большое значение имеет стадия заболевания, на которой был установлен диагноз рак лёгкого, т. к. существенно изменяется процентное распределение получаемой больным медицинской помощи.

Актуальность. Болезни системы кровообращения (БСК) являются одной из ведущих причин смертности во всём мире, в том числе и в Российской Федерации (РФ). Согласно полученным данным исследования «ЭССЕ-РФ», к наиболее распространённому фактору риска развития БСК относится повышенный уровень холестерина. При этом среди препаратов, снижающих уровень холестерина, статины являются наиболее изученными. Цель исследования — проведение ретроспективного фармакоэпидемиологического исследования по оценке влияния частоты назначения гиполипидемической терапии на показатели общей и сердечно-сосудистой смертности в регионах РФ. Методика. На первом этапе были проанализированы показатели численности населения, сердечно-сосудистой и общей смертности в 2012–2018 гг. для 84 субъектов РФ. Временной период анализа обусловлен сроками внедрения федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Далее была проанализирована частота назначения гиполипидемической терапии в высоких дозах в 84 регионах РФ в 2014–2018 гг. по данным IMS Health для 2 сегментов рынка (льготный и госпитальный). На основании объёмов продаж в натуральном эквиваленте было рассчитано количество пациентов, получающих высокие дозы статинов (ВСД) (аторвастатин 40 и 80 мг, розувастатин 20 и 40 мг). Результаты. На основании анализа сердечно-сосудистой смертности все 84 региона РФ были разделены на 3 группы: высокой, средней и умеренной смертности. В группе с высокой смертностью потребление ВСД в пересчёте на пациентов составляло в среднем 4,45 пациента на 100 000 населения, в группе со средней смертностью — 19,39 пациента, в группе с умеренной смертностью — 21,51 пациента. Заключение. Результаты проведённого исследования показали, что имеется связь между частотой применения ВСД и смертностью от БСК в регионах РФ. Данные результаты могут говорить об эффективности применения гиполипидемической терапии в условиях реальной практики.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕКАРСТВ

Внутримозговое кровоизлияние (ВМК), являющееся одной из форм геморрагического инсульта, представляет собой чрезвычайно серьёзное заболевание. Данная патология характеризуется крайне высокими уровнями инвалидизации и смертности. Несмотря на совершенствование терапии тех заболеваний, которые могут приводить к ВМК, его частота в настоящее время увеличивается, что в значительной степени обусловлено применением лекарственных средств (ЛС), в таком случае применяется термин «лекарственно-индуцированное внутримозговое кровоизлияние» (ЛИ ВМК). Одной из главных причин ЛИ ВМК является увеличение частоты назначения антикоагулянтной терапии для профилактики ишемического инсульта при фибрилляции предсердий, а также двойной антитромботической терапии. Кроме антикоагулянтов, к развитию данной патологии могут приводить тромболитические препараты. Согласно литературным данным, увеличение риска развития ВМК также ассоциировано с терапией антидепрессантами из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, а также статинов в высоких дозировках. Факторами риска данной нежелательной реакции являются возраст, курение, артериальная гипертензия и тромбоцитопения. Лечение ЛИ ВМК является чрезвычайно сложной задачей и включает отмену препарата-индуктора, антигипертензивную терапию, коррекции внутричерепной гипертензии, а также, в ряде случаев, введение антидотов. Основным методом профилактики является применение антитромбоцитарных препаратов и других ЛС, применение которых ассоциировано с повышенным риском развития ЛИ ВМК, в строгом соответствии с современными протоколами и рекомендациями.

ISSN 2618-8473 (Online)