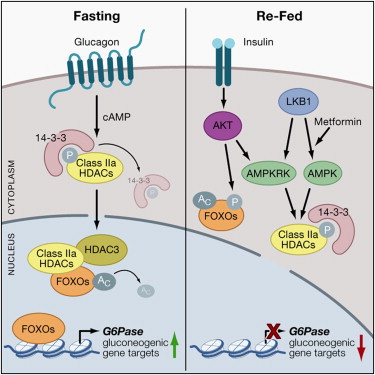

| Уникальное исследование ученых Института биологических исследований Солка (Salk Institute for Biological Studies) привело к открытию нового механизма, включающего выработку глюкозы в печени при падении ее уровня в крови и предсказывающего, таким образом, возможность создания нового класса препаратов для лечения метаболических заболеваний. Эта работа, опубликованная в журнале Cell, показывает важнейшую роль так называемых гистоновых деацетилаз (histone deacetylases, HDACs) – группы ферментов, являющихся мишенью последнего поколения противораковых препаратов. Гистоновые деацетилазы усиливают продукцию глюкозы при падении ее уровня в крови после продолжительных периодов голодания или ночью. «В клетках печени так называемые деацетилазы класса II, как правило, находятся за пределами ядра, но в ответ на сигналы о том, что организм испытывает голод, они быстро транслоцируются в ядро, где помогают включать гены необходимые для синтеза глюкозы», - говорит доктор философии Рубен Шо (Reuben J. Shaw), доцент лаборатории молекулярной и клеточной биологии. «Таким образом, препараты, специфически ингибирующие гистоновые деацетилазы, принимающие участие в глюконеогенезе, могут быть очень полезны для лечения диабета и метаболического синдрома». Тонко и жестко регулируемый баланс между процессом глюконеогенеза в печени и отложением избыточной глюкозы в мышцах и жировой ткани предотвращает колебания уровня сахара в крови, наносящие непоправимый ущерб клеткам и тканям организма. После приема пищи инсулин «поручает» мышечным клеткам отложить про запас глюкозу для ее последующего использования и выключает ее выработку в печени, что не дает уровню сахара в крови подниматься слишком высоко. В противоположность этому гормон глюкагон информирует клетки печени о необходимости начать синтез глюкозы, когда созданные запасы иссякают. Однако организм многих пациентов с диабетом 2 типа оказывается глух к срочным сигналам инсулина, и в результате печень превращается в работающий в непрерывном режиме сахарный завод, производящий глюкозу даже тогда, когда ее уровень в крови и так высок. Наиболее широко применяемым препаратом для контроля уровня глюкозы в крови при диабете 2 типа в настоящее время является метформин. «Метформин первоначально получен из растения, называемого в Западной Европе французской сиренью или козьей рутой [галега лекарственная, или козлятник лекарственный, Galega officinalis], так как козы не любят его есть», - объясняет Шо. «Они избегают это растение, потому что оно содержит соединение, естественно понижающее уровень глюкозы в крови животных и таким образом защищающее его от повторного поедания ими». Несколько лет назад Шо установил, как метформин помогает инсулину контролировать уровень сахара в крови. Он связывается с «главным переключателем метаболизма» - молекулой АМРК (цАМФ-зависимой протеинкиназой), блокирующей выработку глюкозы в печени. В поисках новых мишеней АМРК, которые могут иметь отношение к диабету, аспирант лаборатории Шо Мария Михайлова (Maria Mihaylova) сконцентрировала свое внимание на семействе гистоновых деацетилаз, известном как гистоновые деацетилазы класса II. Они функционируют как отрицательные регуляторы активности генов путем стабилизации плотно свернутой в хромосомах структуры ДНК, что делает ДНК недоступной для транскрибирующих белков. «С помощью основанного на биоинформатике скрининга мы определили гистоновые деацетилазы класса II как прямые мишени АМРК. Но мы не знали, какие гены они регулируют в печени, так как не было даже известно, есть ли они там», - говорит Михайлова. В тесном сотрудничестве с Рональдом Эвансом (Ronald Evans) из Медицинского института Говарда Хьюза (Howard Hughes Medical Institute) она установила, что ингибирование гистоновых деацетилаз класса II подавляет гены, кодирующие ферменты необходимые для синтеза глюкозы в печени.

В печени гистоновые деацетилазы класса IIa (HDAC4, 5 и 7) фосфорилируются и транслоцируются из ядра киназами семейства АМРК. В ответ на гормон глюкагон HDACs класса IIa быстро дефосфорилируются и транслоцируются в ядро, где они связываются с промоуторами ферментов глюконеогенеза. В свою очередь HDAC4/5 рекрутируют HDAC3, что приводит к транскрипционной индукции этих генов с помощью деацетилирования и активации семейства транскрипционных факторов FOXO. Потеря HDACs класса IIa в печени мышей приводит к подавлению генов-мишеней FOXO и понижает уровень глюкозы. Подавление HDACs класса IIa в мышиной модели диабета 2 типа снижает уровень гипергликемии. Это дает основания предположить, что ингибиторы HDACs класса I/II могут рассматриваться в качестве потенциальных терапевтических препаратов для лечения метаболического синдрома. (Рис. www.cell.com) В сотрудничестве со своими коллегами в лаборатории Марка Монтмини (Marc Montminy), профессора Лаборатории биологии пептидов Фонда Клейтона (Clayton Foundation Laboratories for Peptide Biology), Михайлова установила, что гистоновые деацетилазы сами связываются с регуляторными элементами ДНК, контролируя экспрессию синтезирующих глюкозу ферментов, но только после обработки клетки глюкагоном. «В ответ на глюкагон химические модификации на гистоновых деацетилазах класса II удаляются, и они могут быть перемещены в ядро», - объясняет ученый. Там они связываются с FOXO – главным метаболическим регулятором, который, как уже было показано ранее, подавляется инсулином. «То, что FOXO активируется глюкагоном – большая неожиданность», - объясняет Шо. Дальнейшие эксперименты подтвердили, что генетическое подавление HDACs класса II в клетках печени ведет к увеличению количества ацетилированного FOXO, который в этом случае не может ни взаимодействовать с ДНК, ни активировать гены, кодирующие синтезирующие глюкозу ферменты. В параллельном исследовании, опубликованном том же номере журнала Cell, что и статья Шо, Марк Монтмини показал, что у плодовых мушек FOXO не только контролирует экспрессию расщепляющего жиры фермента, но и активируется аналогом гормона глюкагона так же, как это происходит с FOXO в организме человека. «Центральная схема того, как животные регулируют метаболизм в ответ на голодание и поступление пищи, эволюционно сохранена от мухи до человека, что подчеркивает важность гистоновых деацетилаз класса II в координации того, как различные гормоны направляют синтез и использование глюкозы», - говорит Шо, соавтор статьи Монтмини. Шо и его группа заинтересовались вопросом, контролируют ли гистоновые деацетилазы класса II уровень глюкозы в крови у мышей с воспроизведенной у них моделью диабета. Поразительно, но одновременное подавление всех трех гистоновых деацетилаз восстановило уровень глюкозы в крови почти до нормы в четырех различных моделях диабета 2 типа. «Эти удивительные результаты показывают, что препараты, подавляющие активность HDACs класса II, возможно, заслуживают того, чтобы рассматриваться в качестве потенциальных противодиабетических средств», - считает Шо. В последнее время многие фармацевтические компании разрабатывают ингибиторы HDACs как противораковые средства. Шо полагает, что некоторые из этих соединений, которые могут быть, а могут и не быть полезными в качестве противораковых препаратов, обладают терапевтическим потенциалом для лечения резистентности к инсулину и диабета 2 типа. «Ключом является специфическое блокирование HDACs, участвующих в контроле над глюкозой, - говорит он, - но тот факт, что глюконеогенез происходит в печени, делает эту задачу легче, так как большинство лекарств рано или поздно попадают из кровотока в печень». Источник: http://www.lifesciencestoday.ru/

|